文旅有新事:“行走的思政课” 探寻文旅新“富矿”

在国家考古遗址公园回顾厚重历史、在乡村研学基地感受乡村振兴、在科创科普研学基地寻访前沿科技、在千年古城体会民族文化自信……

在刚刚过去的寒假,文旅消费持续火热,“行走的思政课”研学游让人“玩到更多、学到更多”,成为文旅产业热气升腾的新“富矿”。

近年来,在革命老区安徽省六安市金寨县,“行走的思政课”研学游项目不再局限于红色文化,而是拓展至乡村振兴、劳动实践等多种“课堂”,参与的游客也不局限于团体学习,越来越多的散客被更加丰富有趣的“课目”吸引而纷至沓来。

学生在金寨县南溪镇立夏节起义旧址参加研学游。新华社发

在鄂豫皖红军纪念园里,无论孩子还是大人,都专注聆听着红军英勇无畏的战斗故事,为红色历史热血沸腾;在“全国脱贫攻坚楷模”大湾村,游客们体验农活、看村民直播带货农产品,欢声笑语和大自然的鸟鸣虫唱交织;盘旋于中国红岭公路,游客们途经一个个充满红色记忆的乡镇,沉浸在中国乡村的振兴故事中……

金寨只是“行走的思政课”研学游拓展升级、跨界创新的一个缩影。在“科创之城”安徽合肥,以科创科普为主题的旅游路线近年来也愈发受到关注,游客们可以前往新能源汽车生产一线,探秘汽车“智造”;也可以登上科学岛,近距离了解国家大科学装置,感受科技创新是国家发展的重要动力。

在中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所,市民参观全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。新华社记者 周牧 摄

中国旅行社协会1月发布的《2024年中国研学旅游发展报告》显示,2022年中国研学游行业市场规模达到了909亿元,预计到2026年,中国研学游行业的整体市场规模将达到2422亿元。“行走的思政课”有了更多新“课目”,各地也紧抓研学市场的火爆,积极探索文旅融合上的开发创新,吸引了更多游客。

“‘读万卷书,行万里路’,这句话不仅是孩子们的向往,也是我们大人的向往。”来自上海的42岁游客孙伟华说。这个寒假,他和妻子带着上小学的孩子来到皖南黄山黟县,入住一家以徽墨非遗技艺体验为主题的民宿,在游玩之外还参与体验课程,听制墨手艺人讲述华夏文脉背后的故事,亲手尝试制墨古法。

住客在黟县宏村镇龙江村的一家民宿内学习制作徽墨。新华社发(汪澄摄)

“这个寒假里提前报名预定的就有6期非遗体验课程,每一期都有8个家庭参与。”师承徽墨制作技艺省级传承人程国胜的民宿主理人申易鑫说,慕名而来的还有不少年轻游客,“许多人渴望通过旅行获得更具内涵和深度的文化体验。”

来自河南的游客张宁宁在假期和家人一起来到黄山歙县,在以鱼灯制作技艺闻名的瞻淇村,体验了源自宋朝的传统鱼灯成为今天“顶流”的盛况。张宁宁说,特别看到一些外国游客惊叹鼓掌时,“深刻感受到了非遗传承的意义和价值,对中华优秀传统文化的认同感和自豪感‘爆棚’。”

政策的大力支持,为“行走的思政课”的发展插上了一双强有力的翅膀。各地政府纷纷出台一系列利好政策,鼓励文旅产业深度融合,加大对各类研学游基地建设、文旅项目开发等的投入:组织公益性旅游活动、门票减免优惠、给予企业奖补等多项优惠政策;探索利用数字技术打造沉浸式研学新场景,如红色演艺、沉浸式实景剧及主题密室等。一些科技馆、博物馆还引入VR、AR技术,让游客身临其境地参观历史遗迹,与虚拟人物互动……这些都为“行走的思政课”增添了新的吸引力。

无论是对红色文化的主动探寻,还是对传统文化的追随热爱,不管是孩子还是大人,“行走的思政课”火热的背后,是近年来旅游需求的升级。人们早已不再满足于走马观花般的观光旅游,而是渴望在旅途中收获深度与内涵,寻找心灵的触动。“行走的思政课”研学游的主动拓展创新,正凭借其独特的魅力和优势,成为文旅产业发展的新引擎,让更多人从中汲取知识与力量,感受文化与旅游的独特魅力。未来,随着更多地方的深入探索和实践,它将为文旅产业的高质量发展创造更多可能性。

记者:刘美子、朱青、周牧

海报:刘旭峰、夏园园

编辑:trsadmin

上一篇:

下一篇:

教育部等八部门:鼓励高校聘请行业专家等担任兼职教师

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

让世界看到“东方画卷”的无限可能 《哪吒2》登顶全球动画电...

2025-02-19

2025-02-19

-

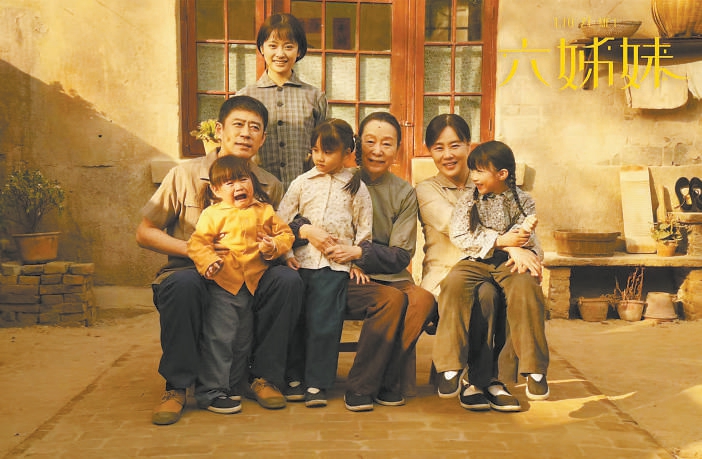

跨越五十余年历史重构“家”叙事 温情大剧《六姊妹》收视创佳绩

2025-02-19

2025-02-19