30年!崇山峻岭护林人

咸宁日报全媒体记者 张大乐 夏正锋 通讯员 徐辉

横亘在我市东南边界的幕阜山太平山段,是鄂赣边界的一道绿色屏障,山上一批又一批的护林员数十年如一日,在这里巡山防火、栽树修木,用辛勤的汗水,守护着这片2.6万亩的“家”。资格最老的护林员袁达焱在这片山里一干就是32年,初来的小伙如今已近花甲。

新闻现场

通山县国有太平山林场是全县最偏远的一个林场,我们从县城驱车1个多小时来到太平山山脚后,路开始变得崎岖不平。

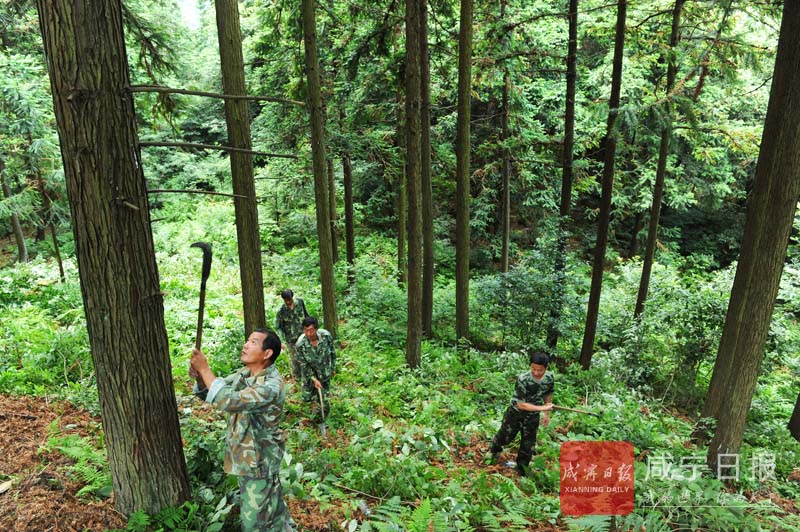

汽车沿着山间的土路向1000多米的山顶前行,1个多小时的颠簸后,在半山腰的一片杉树林中,我们见到了护林员袁达焱,他正和同事在林中除杂。

虽已是炎炎盛夏,但山林间却透着丝丝凉意,几只鸟儿在树林间鸣唱。

“每天天亮前我们就要带上镰刀、锄头,准备巡山。”看到我们下车,袁达焱和同伴停下手中的活和我们聊了起来。

1986年4月,时年23岁的袁达焱以一名临时工的身份进了太平山林场,负责其中的一个哨所。

“刚进场的时候这里不通水也没电,我就住在离这不远的一个茅草房里,连个说话的人都没有,很不适应。”不善言谈的袁达焱说起当年进场的情景,历历在目。当时工资低,为了维持生活,除了日常的护林外,他还做些修路的小工,挖些野菜晒干后拿到山下的集市换粮食和蔬菜,节约下来的钱供三个孩子读书。

“很对不起几个孩子,没有好好陪过他们。”袁达焱眼角湿润,用手指拭了拭。他说,每次下山,都会带些糖果玩具给孩子,算是补偿。

直到2007年,林场才通电,条件才有所改善。后来又在山上修了蓄水池,把山泉水引到林场。

山里最难熬的是冬天。碰上大雪封山,下山一趟要一天才能上来。今年年初的一场雨雪冰冻,山里停了3个多月的电。

几十年来,若说饮食起居上的不便尚能克服的话,山顶上缺医少药的窘境,却难倒了一茬又一茬的护林“英雄汉”。

“记不清是哪一年的一个晚上,一名护林员突发阑尾炎,我们几个人用竹子做了个简易的担架抬着他下山,那天天黑得很,路也不好走,我们拿着手电筒,深一脚浅一脚地走了三四个小时……”坐在袁达焱旁边的王定松回忆着说道。

“我刚来时,那些树跟我的镰刀把这么粗,现在我已经抱不住了,时间过得真是太快了。”袁达焱指了指不远处的一片鹅掌楸林说道。

山路崎岖,每天巡山二三十里,有时候一个月就会穿坏一双鞋。“记不清坏了多少,少说也有百把双了吧。”袁达焱笑着说。

护林条件的艰苦让袁达焱也曾想放弃。场长的极力挽留以及自己对大山的热爱,他最终选择留下。如今,身份问题解决了,还买了保险。妻子李桂仙也上山成为林场的厨师。

“别看老袁这么大年纪了。快退的人了干劲比新来的小伙子还足。”林场场长王定荣拍了拍袁达焱的肩膀说。

“对这里的一草一木都有了感情,要是退休了,只要还能爬,我还会到山上来看看我当年栽的树。”袁达焱摸了摸身边的一棵大杉树说。

记者手记

燃尽青春 换来满山翠

森林,于我们来说就是天然的大氧吧,偶尔走进,爬爬山,看看树,可聊作放松心情。但若数十年如一日地重复着同样的动作,能坚持下却是难能可贵的。

30多年的光阴转瞬即逝,曾经青涩的少年如今变得沧桑。袁达焱等一批又一批的护林员们,燃尽青春,默默奉献,换来满山苍翠。

这是一份清苦中的执着,巡山、防火、种树、修枝,踩过大山的脊梁,走过寂寞的岁月,与森林同呼吸,其中的酸甜苦辣,只有亲身经历的护林员们才能细细体味。

如今,国家园林城市、生态宜居城市等一系列金质荣誉,无不闪耀着他们的光芒。他们在大山深处,用坚守和执着,勾勒着我们城市绿意盎然的梦。

编辑:shaopeng