屈家岭遗址发现迄今我国最早水利设施

湖北日报讯 (记者海冰)12月4日,记者从湖北荆门屈家岭遗址考古工作专家现场会获悉,屈家岭遗址考古取得系列重要新收获,其中发现迄今我国最早水利设施。相关发现进一步揭示屈家岭是长江中游文明起源的重要实证地。

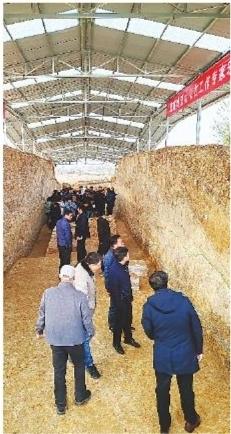

屈家岭遗址考古项目负责人陶洋在作专题汇报时称,屈家岭遗址考古队会同航测、年代学、环境考古等领域专家,对遗址进行了系统勘探和多地点解剖,新发现了熊家岭、郑畈等多处史前水利系统。其中,熊家岭水坝位于遗址群东北部,坐落于青木垱河东西向支流的河道上,土筑而成,连接南北两端山体,以拦蓄水资源。现存坝顶高约2米、宽约13米,坝底宽约27米,南北长约180米。熊家岭水坝分为早晚两期,晚期坝在早期坝的基础上加高加宽扩建而成。早晚两期坝体的各层堆积中,绝大多数都掺有禾本科植物根茎,应属原始“加筋工艺”;存在“草裹泥”痕迹,其作用与现代营建堤坝使用的草袋装土类似。

陶洋介绍,水稻等出土遗物及碳十四等测年数据显示,晚期坝的年代距今约4900—4800年,早期坝的年代距今约5100—4900年。相关专家现场考察认为,这是我国迄今发现最早的水利设施。

熊家岭水利系统除水坝外,还包括蓄水区、灌溉区和溢洪道等构成要素。水坝东侧为蓄水区,与自然岗地合拢面积约19万平方米;西侧为灌溉区,约8.5万平方米,植物考古显示该区域存在史前稻田。溢洪道位于蓄水区的北部缺口处,入口宽约26米,出口北抵青木垱河中上游,呈南高北低的走势,体现了“因地制宜”的科学建设理念。

中国社会科学院考古研究所研究员刘建国称,史前治水是农业文明的重要组成部分,大型水利设施是农业丰收的前提和保障。农业丰收能够提供稳定的粮食资源,是人口持续增长和聚落发展、阶层分化的强大动力,推动人类文明不断向前发展。

中国社会科学院考古研究所研究员何努称,屈家岭遗址发现的水利系统,初步推测用于稻田灌溉,表明屈家岭先民的治水理念已从被动防御转变为主动调控,部分实现了从适应自然到改造自然的跨越,较早迈进史前“水利社会”,助力屈家岭发展成为中国农耕文明发祥地之一。

近年考古工作还揭示,屈家岭遗址先后历经油子岭文化、屈家岭文化和石家河文化三个史前文化阶段,主体年代为距今5900—4200年,存续近2000年。油子岭文化时期,聚落范围约105万平方米,为长江中游地区同时期面积最大的聚落。

湖北省文物考古研究院副院长、研究员罗运兵称,作为长江中游地区大型中心聚落,屈家岭遗址此前已发现大量史前稻作遗存、长江中游最早旱作物粟遗存,最早的快轮制陶工艺和磨光黑陶生产技术、国内已知最早的高温黑釉陶,以及规整的环壕设施、高超的建筑工艺、独具特色的“壕堰式”聚落等。系列重要考古收获,进一步揭示屈家岭是长江中游文明起源的重要实证地。

相关报道>>>

510平方米大房子显露我国最早磉墩遗存

屈家岭遗址新发现填补中国建筑史空白

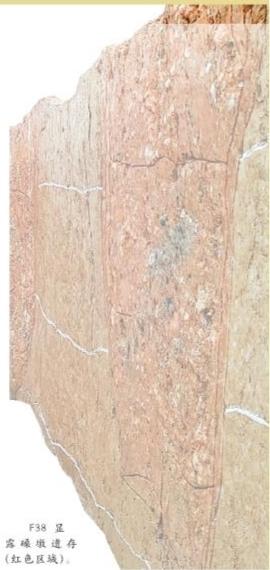

F38显露磉墩遗存(红色区域)。

湖北日报讯 (记者海冰、张诗秋)12月4日,从湖北荆门屈家岭遗址考古工作专家现场会获悉,该遗址新发现的史前大房子,显露出众多规模庞大、建造工艺考究的磉墩,是迄今最早的磉墩遗存。专家认为,相关发现填补了中国建筑史的空白,具有重要学术价值。

屈家岭遗址考古项目负责人陶洋称,2021至2023年度考古发掘,揭露一处面积约510平方米的屈家岭文化大房子,编号为F38,平面呈东北至西南向曲尺状,自北向南分为四间,南端向西折出一间。F38主体面积约340平方米,外围设施(或为廊道)现存面积约170平方米。依据建筑形制及特征,推测F38为一处公共礼制性建筑。

最受关注的是,在房址范围,发现众多磉墩遗存。磉墩是古建筑的基础部分,起承载柱子、柱础以及墙体的作用。陶洋在考古发掘现场介绍,F38磉墩的营建流程为:首先挖走预置磉墩区域的原有软基层,在高低不平的起建面上堆筑纯净的黄土台基,锚定磉墩布设点位后在台基上挖深坑,再烧烤坑壁形成硬结面,后用红烧土混合黏土及零星猪骨填满深坑,形成磉墩。

此外,考古揭示的仓储类建筑和红烧土广场,皆位于F38北部,均分布在遗址南部台地,年代均为屈家岭文化时期,证明该区域为这一时期的高等级建筑区。

北京大学考古文博学院教授徐怡涛接受记者采访时介绍,江汉平原史前建筑的主要结构形式,一种是用墙体承重,一种是用柱梁承重。F38发现磉墩,证明其是使用柱梁承重的木构建筑,木构建筑是我国历史时期建筑的主流形式。他还称,屈家岭遗址发现的磉墩,是已知最早的磉墩遗存,其在堆筑土台上掘洞、烘烤洞壁并进行填充的做法,显示出屈家岭先民为适应复杂地形,营造大体量建筑而进行的创新。该遗址的发现加深了我们对史前木构建筑技术演进的认识,填补了中国建筑史的空白,具有重要学术价值。

湖北大学历史文化学院教授孟华平称,屈家岭遗址新发现的F38大型建筑,与此前发现的同是屈家岭文化面貌的湖南鸡叫城遗址大型木构建筑、湖北应城门板湾遗址“四室一厅”等,均属高等级建筑,丰富了对当时社会复杂化的认识。这些遗存共同表明,距今5000年左右,长江中游地区社会普遍加速发展,初步进入文明社会或者站在了文明社会的门槛。

系列考古新发现为探讨中华文明起源提供关键样本

专家们考察熊家岭水坝遗存。 (本栏图片均为湖北日报全媒记者 海冰 通讯员 梁刚 摄)

湖北日报全媒记者 海冰 通讯员 张君 梁刚

2015年以来,湖北省文物考古研究院等单位组建考古队,持续在屈家岭遗址进行考古发掘,并与中国社会科学院考古研究所、北京大学等科研机构和高校联手,在植物考古、冶金考古、制陶技术、建筑技术、土壤微形态方面开展多学科综合研究,取得重要进展。

系列考古新发现,获取了探索长江中游史前文明化肇始的新物证,为探讨中华文明起源提供了关键样本。

绵延近2000年

一度是长江中游同时期最大聚落

屈家岭遗址地处大洪山南麓向江汉平原的过渡地带,是以屈家岭为核心,包括十余处遗址点的新石器时代大型遗址群,是实证长江中游文明起源的重要大遗址。

屈家岭遗址先后于1955年、1956至1957年、1989年进行过三次考古发掘。2015年至今,实施新一轮考古发掘。

屈家岭遗址考古项目负责人陶洋称,最新考古工作揭示,屈家岭遗址绵延近2000年,先后历经油子岭文化、屈家岭文化和石家河文化三个史前文化阶段,绝对年代为距今5900至4200年。

油子岭文化时期,聚落范围约105万平方米,为长江中游地区同时期面积最大的聚落。已确认水利系统、墓葬区、居住区和陶器生产区等。

屈家岭文化时期,聚落规模扩展至284万平方米,环壕围合面积(含环壕)约90万平方米,发现大型水利系统、高等级建筑区、墓葬和铜矿石等遗存,探索到史前稻田的分布范围,出土已知最早的高温黑釉陶。

石家河文化时期,尽管出土铜矿石等重要遗存,或因区域中心转移,规模明显缩小,聚落范围仅存18万平方米。

多学科考古

折射屈家岭农耕文明史前形态

中国科学技术大学杨玉璋团队在屈家岭遗址开展了多年植物考古,发现大量距今约5600至5300年的炭化粟粒。植物考古工作者经对这些炭化种子进行碳14年代测定,认为这是长江中游最早的粟遗存,是北方旱作农业传入这里的最早证据。

在农业经济结构上,明确了屈家岭遗址自油子岭文化延续至石家河文化时期以水稻种植为主,兼以粟作为辅的农业经济模式。屈家岭遗址的水稻遗存主要属于粳稻类型,且驯化程度在油子岭文化早期就已达到现代栽培稻水平。

通过对特定位置地层中植硅体丰度的测试,探索到史前稻田的分布区域。陶洋说:“虽然屈家岭先民还保持着采集栎属、枣属、柿属、芡实和菱属等野生植物的习惯,但成熟的稻作农业已然成为支撑人群生活的主要物质基础。”

通过对屈家岭遗址出土陶杯和壶形器进行的淀粉粒残留物分析,推测此类器物的使用和先民的饮酒行为具有直接联系。

湖北省文物考古研究院副院长、研究员罗运兵称,该遗址很多红烧土残块中发现的稻谷、稻壳痕迹,及出土数量巨大的红陶杯,均是当地稳定、丰收的农业生产活动的见证。屈家岭从那时起逐渐成为中国农耕文明的重要组成部分。

此外,冶金考古队在屈家岭遗址发现了国内迄今所见最早的高温黑釉陶,这一发现将中国高温黑釉技术史至少提前了1000年。

集中出土的油子岭至石家河文化铜矿石,检测发现含铜量在94%以上,其表面和内部存在黑色氧化铜,是冶炼焙烧所致,为探索史前矿冶资源的开发利用提供了重要线索。

编辑:但堂丹

上一篇:

“2023湖北民营企业100强”发布,入围门槛比去年增加6.4亿元

下一篇:

王蒙徽主持召开省委专题会议 研究推进城市数字公共基础设施建设试点扩面工作 诸葛宇杰出席

相关新闻

-

"文化咸安"为幸福生活加码 建设三大特色文化圈

咸宁新闻网讯 记者王远远、特约记者胡剑芳、李旻媛报道:18日一大早,咸安区浮山办事处双龙社区居民陈娇跟往常一样,换好练...

-

文化兴税彰显风采--咸宁国税局职工之家建设纪略

丰富的活动载体才能产生强劲的感染力和凝聚力。 在市国税局,八小时之外,天天都有文体活动,打球、下棋、书法、舞蹈、摄...

-

文化春风拂万家--咸安推进基层公共文化服务纪略

基层靠群众,群众靠发动,发动靠活动,活动靠文化。 近年来,咸安区以创建省级公共文化服务体系示范区为引领,以开展...

-

悠悠古道茶香情 咸宁"文化进景区"首演走进羊楼洞

据悉,这是市文化和旅游局2019年“文化进景区”首场演出,旨在以文化的展示和融入,提升旅游的内涵品质,并通过旅游彰显和传...

-

小强书记为何连续两次痛批“闲适文化”?

咸宁日报全媒体记者朱哲一周之内,市委书记丁小强连续两次痛批“闲适文化”。“闲适文化”在现实工作中有这些表现:有的拈轻...

-

崇阳大岭以文化振兴助力乡村振兴

大岭文化礼堂在大岭文化礼堂搞活动咸宁网讯全媒体记者汪淑琴报道:文化作为一种更基本、更深沉、更持久的力量,能以其先导性...

-

好一个文化百花园——咸宁加快文化事业发展纪实

文/咸宁日报全媒体记者王恬通讯员蔡祖峰图/咸宁日报全媒体记者陈红菊文化是一座城市的灵魂。在主要节庆期间,以主题活动为主...

-

赤壁文化惠民活动精彩纷呈

咸宁网讯通讯员方强报道:日前,由赤壁市文化和旅游局主办的“文化进景区”系列活动在该市羊楼洞明清古街举行, 《老街故事》...

-

咸宁市领导调研向阳湖中国文创产业聚集区建设

市领导调研向阳湖中国文创产业聚集区建设工作时强调围绕文化核心做好总体设计建好基础平台彰显文化价值咸宁网讯记者姜明助报...

-

组图:文化咸宁 腹有诗书气自华

感悟一根竹子博大胸怀,大力发展竹文化旅游,变竹资源优势为产品优势、经济优势……围绕温泉康养、桂花文化、三国文化、竹文...

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27